愛犬の肉球ケア と 靴をはいた犬 の続きです。

なぜ犬の靴?

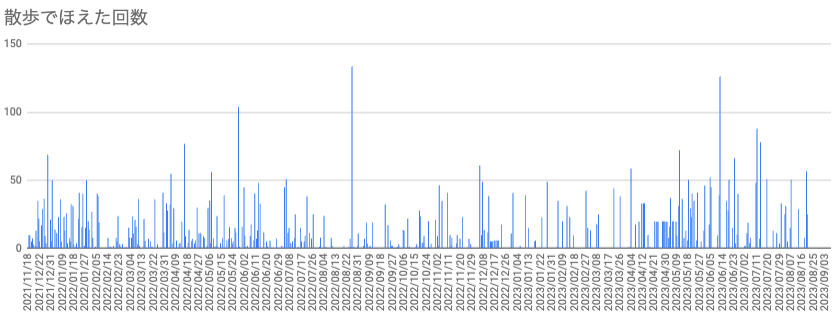

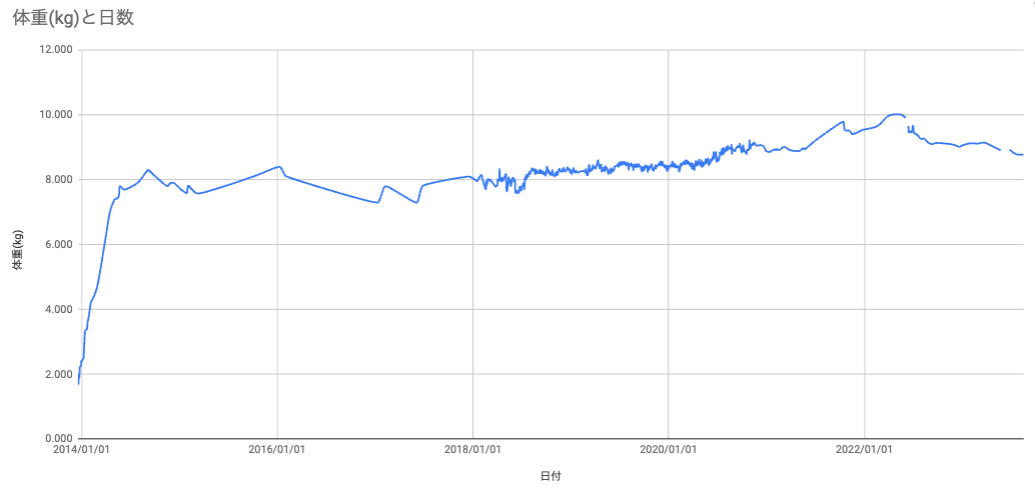

アンナ(9歳のイヌ、メス、シーリハムテリア)の散歩で、あいかわらず苦労しています。

他の犬に吠えたり、通りかかった車やバイクや路面電車に吠えたり、他の犬のマーキングのあとに向かって突進していったり、うごかなくなったり。

体重9キロが怪力でリードを引っ張るので、飼い主も大変なのですが、足の裏にもかなり力がかかるようです。肉球が擦り切れたり、血が出たりしました。

以前書いたとおり、みつろうクリームで肉球のケアを続けていますが、そもそも裸足で散歩に行くのがよくない、と考えて、靴を探し始めました。

興奮しにくい、散歩が上手な子になってくれればいいのですが、これについては、いずれまた書きたいと思います。

ワンちゃんの靴

以前の記事 靴をはいた犬 で紹介したのが使い捨てペットシューズ「ワンちゃんの靴」です。

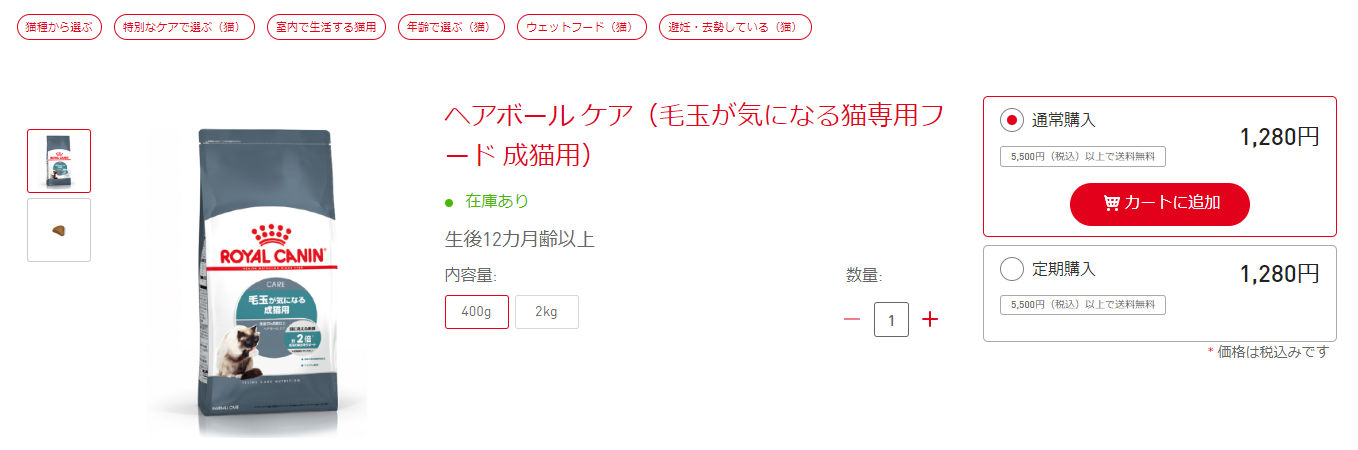

WICKEDPUP ワンちゃんの靴、48枚入、6色ミックス、L | 犬用靴下、滑り止め、滑らない | ペット用くつ、足舐め防止 | 猫用くつした、脱げない | 犬用ブーツ、履かせやすい

またアマゾンのリンクをはっておきますが、使い捨てシューズは、衛生的で、手軽で、比較的安価なのがよいところです。

アンナの足の大きさから判断して、最初はLサイズを選びました。

でも、しばらく使いながら観察すると、後ろ足ばかり、脱げたりずれたりするのでした。

前足と後足の大きさが違う。気づかなかった。

そこでMサイズを買いなおしてみました。

2種類のパッケージを並べた写真です。デザインは同じで、箱の大きさがちょっと違います。

中身を並べた写真です。左がLサイズ、右がMサイズ。一回り小さいですね。長さで比べると、12センチと10センチでした。Mサイズは足を入れるところの形状もまっすぐで、ちょっとデザインが違います。

後足を重ね履きにする

「前足はL、後足はM」を履かせて歩かせたのですが、興奮して後ろ足を踏ん張ると破れてしまうので、たよりないと感じるようになりました。

以前の記事でも販売元の説明とは違う使い方を紹介してしまったのですが、またしても、ここから勝手なことを書きます。自己責任でご判断ください。

後足は、Mを履かせて、その上にさらにかぶせてLを履かせられる、と気づいたのでした。

手順はこうなります。

- Mサイズを履かせる

- Mサイズ用のストラップで止める

- その上にLサイズを履かせる

- 外側をLサイズ用のストラップで止める

- 最後に固定用のテープを巻く

これはわりとうまくいって、嫌がりもせず、歩き方もおかしくならず、使えています。

そしてだんだん前足が気になってきました。実は前足もLサイズは大きすぎるのではないか、と。

前足も重ね履きするには

前足はずっとLサイズを普通に履かせていますが、いつの間にか左右にずれてしまうことが多く、ひどいときには散歩の途中で脱がせて履かせ直していました。

この状況は、Mサイズに買いなおす前の後足と同じだな、と気づきました。

では前足はMサイズが入るのでしょうか?入りません。途中で引っかかって、足の先が靴の奥に当たりません。

ダメもとでやってみようか、と思いついたのが、「どうせ重ね履きするので、内側の靴に切り込みを入れる」というアイディアです。

こうやって履かせる

ここからは、改めて手順を説明します。

なお、私(タ)のやり方は、犬と人の体の大きさによっては、難しいとのことです(ルに指摘されました)。ご了承ください。

犬を膝の上にのせて、ホールディング、「さかさだっこ」します。撮影のために片手でやってますが、左右の手で、犬の左右の前足を握ります。犬があばれるときは、無理をしないで、まずホールディングそのものを練習します。

ワンちゃんの靴を手に取ったところです。封筒のようになっていて、両側から押さえてつぶすと、口が開いている側に、足を差し込める穴ができます。

アンナの後足に「ワンちゃんの靴」Mサイズがすっぽり入ったところです。裏側が肉球の向きになるように、曲がらないように気をつけます。

靴の上側のザラザラしたところの左右どちらかの端に、付属のストラップの端をつけます。

ストラップの反対側を、靴の左右の縁を裏側に織り込むように、ぐるっと巻いて、ゆるみがないようにして、ザラザラの部分の残りを使って固定します。

ストラップを巻き付けたところを靴の裏側から見た写真です。

付属の「ふわふわテープ」を外側に巻いているところです。このテープは手でちぎれないので、ハサミで切ります。

以上が、販売元の説明する手順です。

ここからは、前足で私が試したこと(実験)です。

Mサイズの靴の左右の片方の縫い目の付近を、切ります。70パーセントくらい切ったかな。。切り方が少ないとやっぱり足が入らないです。

履かせ方は同じです。切れ目を入れたところは、足がはみ出しています。

MとLの靴の重ね履きの説明です。

重ね履きした後の写真です。下の靴はほとんど隠れて見えません。

犬の足には、上のほうにも肉球があるので、注意します。この履かせ方では、上の肉球がちょうど靴の上の端の位置になっています。邪魔にはなっていないようです。

肉球や関節の場所に靴が当たったり、その場所が靴を固定する場所にかぶったりすると、犬は不自然に歩いたり、転びそうになったり、脱ごうとしたり、不快を訴えたり、まあいろいろ大変です。

4本の足に「ワンちゃんの靴」を履かせた様子です。

家の中で試す

このブログで紹介するつもりで買ったけど、うまくいかなかった靴がいくつもあるのですが、玄関から外に出ると、最初の30秒くらいで「ああこりゃだめだ」とわかります。

なので、先ほど紹介した「無理やり重ね履き」も、家の中で試して、不自然さや不快さがないかをチェックしているところです。

この状態で部屋の中で歩いたり走ったり、ソファに飛び乗ったりしています。いまのところ大丈夫そうです。

ごろーん。

最近は、夜、暗くなってから散歩に行くことが多いです。靴を履いていたとしても、アスファルトの上は熱いし、日差しも厳しいし。

人が地面に手を触れて5秒がまんできないなら、犬を歩かせるな、という話もあります。

というわけで、今回の実験の、本番は夜になる予定です。

肉球はいま

肉球ケアをはじめて5カ月くらい、裸足散歩をやめて3カ月くらいになりますが、アンナの肉球はどうなったかというと。。

あまりキレイな絵でもないので、写真は遠慮しておきますが、よくなっています。

あるとき、肉球にピンク色の部分が現れました。その部分だけ子犬の肉球のような色でした。しばらくすると白いカサカサの「年齢相応」の肉球になりました。

肉球は痛んだら元に戻りにくいと言われたのですが、自分で治す力をちゃんと持っているんだな。。

靴の話、そして「もっと上手にお散歩したい」という話は、これからも書きます。